Предисловие

За плечами Майера

Система озеленения

Транспортная проблема

Противник Майера - Каганович

Московские тюрьмы 1920-х

Краснопресненская

Порядки в советских тюрьмах

Немецкий архитектор Май

Немецкие профессора цивилизовали города

Помочь, проекту "Провидѣніе"

Предисловие

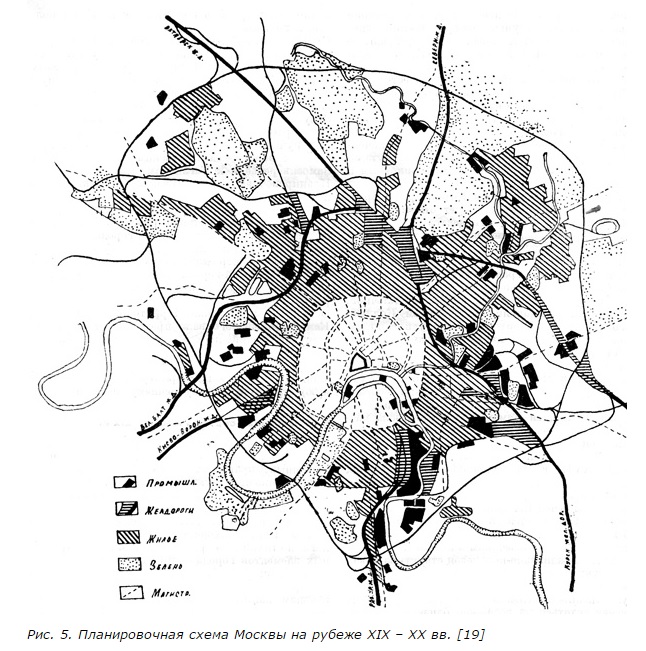

Знаменитый немецкий архитектор Майер был приглашён в СССР в 1930 году, чтобы создать новый план Москвы. Он хотел сделать Москву похожей на Кёльн. Положив в основу структуры города районы, Майер размещал их по радиусам, вдоль главнейших магистралей. Главное, он настаивал на отказе от кольцевой структуры города. В 1936-м Майер попал в ГУЛАГ, и там погиб.

Курт Майер прошёл путь с самых низов до именитого архитектора. Участник Первой мировой, он начинает свою архитектурную деятельность с Дирекции железных дорог в Кёльне (1919-1921).

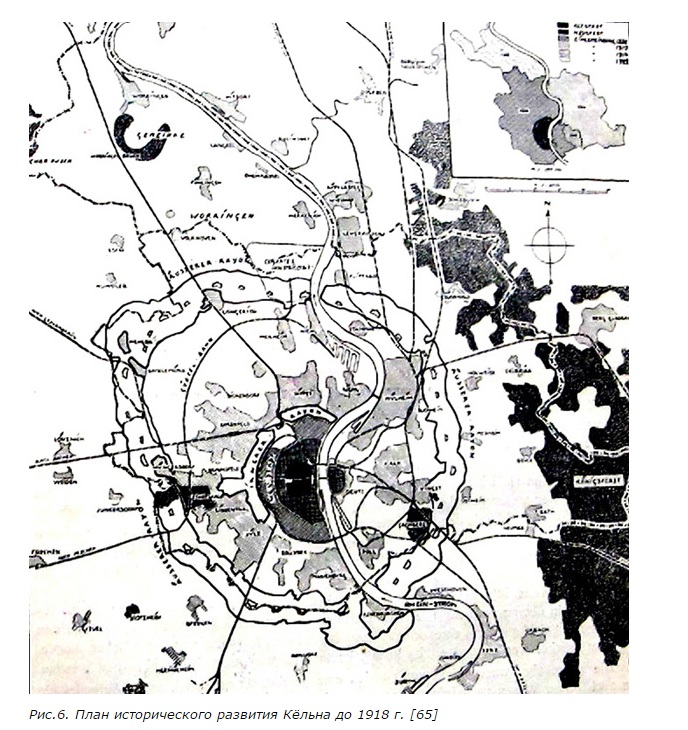

По инициативе К.Аденауэра (будущего, послегитлеровского канцлера Германии) в 1919-м проводится конкурс на проект развития Кёльна и предместий, а из Гамбурга руководителем городского хозяйства приглашается один из самых известных германских градостроителей и архитекторов своего времени – профессор Фритц Шумахер.

Он разрабатывает проект развития Кёльна (1920-1923). До начала 1930-х под покровительством Аденауэра в Кёльне ведется интенсивная реконструктивная и строительная деятельность. В 1921-1923 годах Майер являлся сотрудником планировочного бюро Шумахера, в 1927 году он получает должность городского архитектора.

Майер при этом – член Коммунистической партии Германии и экзотической «Лиги пролетарского свободомыслия и кремации». В декабре 1929 года он получает приглашение приехать в СССР, и в июле 1930-го направляется в Москву. МОКХ (Московский отдел коммунального хозяйства) привлекает его к разработке нового Генерального плана столицы.

За плечами Майера

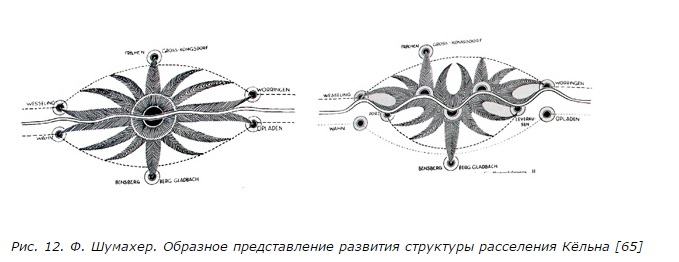

За плечами Майера был ценный для советских условий градостроительный опыт – перепланировка Кёльна. Для планировщика очевидна в Москве и Кёльне близость исходных условий: исторические многовековые города в излучине крупной реки с радиально-концентрической планировкой.

Но очевидна и разница в масштабах: Шумахер проектирует для города с населением 600 тыс. человек с перспективным увеличением числа жителей до 1 млн., перспективы роста Москвы были обозначены июньским Пленумом ЦК ВКП (б) 1931 году в 4 млн. человек. Но общность принципиальных подходов несомненна, прежде всего, в главном – традиционалистский подход, не разрушение, а корректировка исторически сложившейся планировочной системы.

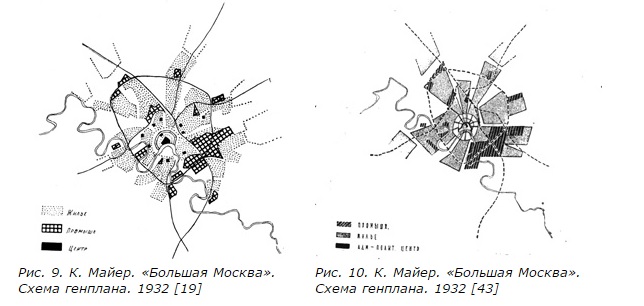

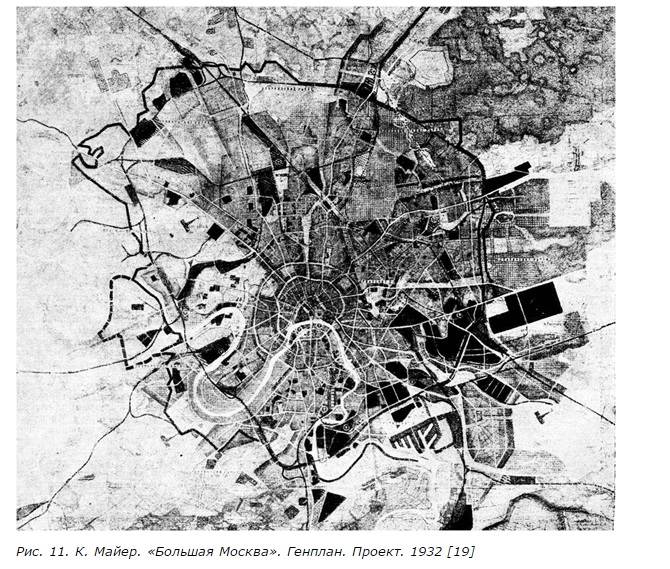

Майер сохраняет компактное городское пятно и планирует город площадью 56 тыс. га (против существующей 24,5 га; сейчас Москва (без Новой Москвы) – около 100 тыс. га) и 4 млн. человек на территории в пределах 15-километрового радиуса (2,5 млн. в пределах существующих границ и 1,5 млн. на новых территориях), с условием, что пригороды являются самостоятельными индустриально-аграрными образованиями в пределах 30-40 км. зоны Москвы.

Развитие города планируется на восток, за счёт расширения Пролетарского и Сталинского районов. В этом Майер обращается к сложившемуся мнению планировщиков МОКХ, согласно которому город следовало развивать на восток, юго-восток и северо-восток, ориентируясь на приоритетное развитие промышленного района на юго-востоке.

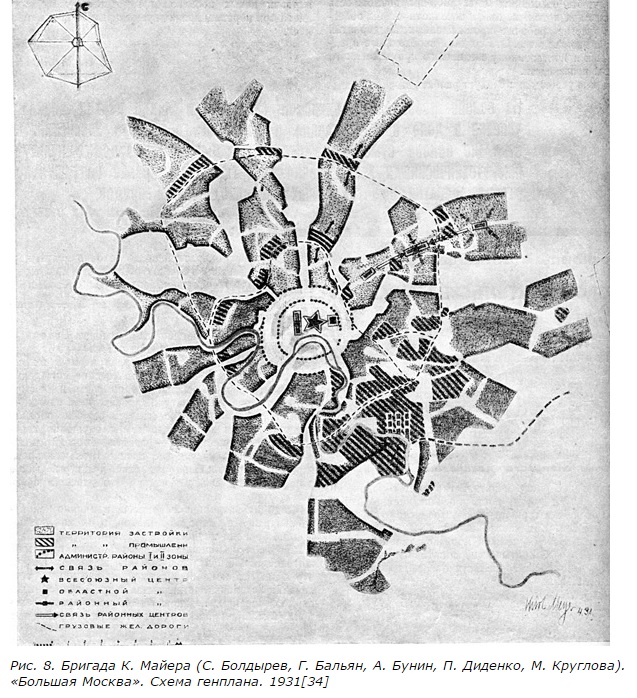

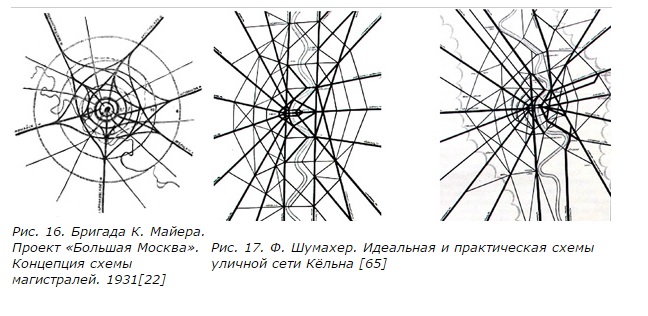

При формировании планировочной структуры Москвы Майер учитывает специфику сложившейся моноцентрической и центростремительной планировки города с акцентировкой радиусов. Однако он предлагает её переосмысление. Положив в основу структуры города районы, Майер размещает их по радиусам, вдоль главнейших магистралей, обеспечивая этим основную систему внутригородских связей, и придаёт им прямоугольную форму для наилучшего решения транспортного сообщения.

Майер метафорически переосмысливает понятия «луч» и «лучевая планировка». Схема Москвы образно представляется ему как город-звезда, со всем политико-идеологическим наполнением этой фигуры.

Майер предлагает и другой вариант переосмысления центростремительного характера радиальной планировки: «Принципом государственного порядка социализма является принцип демократического централизма. Идеальная геометрическая фигура этого принципа – система лучей». Такой образный подход свойственен и мышлению Шумахера, как например, в схематических диаграммах связи исторического ядра и поселений нового Кёльна.

Определяющими моментами для структуры города Майер называет социалистическую организацию, гигиенические требования и организацию транспорта.

Он придерживается аналогичной с Шумахером точки зрения в решении спорного вопроса о соотношении места работы и места жительства – это непосредственная территориальная взаимосвязь. Майер пишет: «Первым требованием социалистической организации жизни является тесная связь между местом работы и жилищем.

В таком соединении мест работы и жилья можно усмотреть основную первичную ячейку города». Проект Майера предусматривает деконцентрацию промышленности и соответствующую децентрализацию города, а именно районную структуру, где каждый район получает хозяйственную и культурно-бытовую самостоятельность.

Он обладает своей производственной базой, политическим, административным и культурным центром. Поскольку градообразующий фактор района – производство, то существующая в Москве система районов и их границ корректируется, число жителей района ограничивается примерно 300 тысячами жителей.

Система озеленения

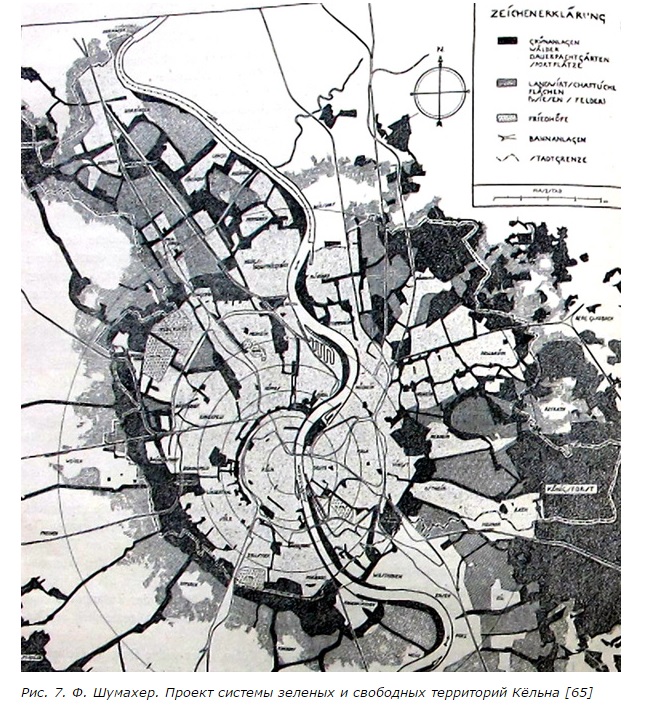

Система озеленения – также стержневая основа концепции Майера, восходящая к идее города-сада. Он размещает зеленые зоны по кольцам А и Б (Останкино, Сокольники, Измайлово и т.д.), а между районами предполагает «зелёные пространства, которые разрыхляют город и проникают до самого ядра».

Это «радиальные зелёные коридоры», идущие от центра города к периферии в радиальном направлении, выступающие связующими звеньями с территориями для отдыха и сельскохозяйственными зонами. Такие радиальные зеленые коридоры – наработанный германский опыт 1900–1910-х.

(Прямоугольная сетка Москвы по плану Ле Корбюзье)

Гигиеническая необходимость в воздухе, свете, открытом пространстве обусловливает у Шумахера и Майера приоритет малоэтажной застройки (2-3 этажа), сохраняющей взаимосвязь между человеком и природой. Майер предполагает строительство высоких жилых домов в Москве только в исключительных случаях, ограничивая высотность рамками административных зданий в пределах кольца «А».

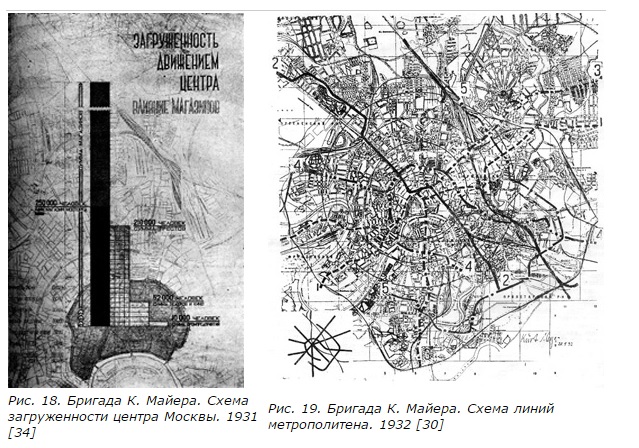

Особое, приоритетное, внимание уделяет Майер транспортной системе, наиболее подробно разрабатывая этот аспект, понимая его как костяк структуры города и, пожалуй, главный способ решения проблем большого города. Система транспортных магистралей Москвы формируется Майером не только как сочетание кольцевых (кольца А и Б) и радиальных магистралей, его знаменитое предложение – система обходных тангенциальных магистралей, прежде всего образующих связь с промышленным юго-восточным районом. Идея тангенциальных магистралей была сформулирована его учителем Шумахером в проекте реконструкции Кёльна.

Транспортная проблема Москвы

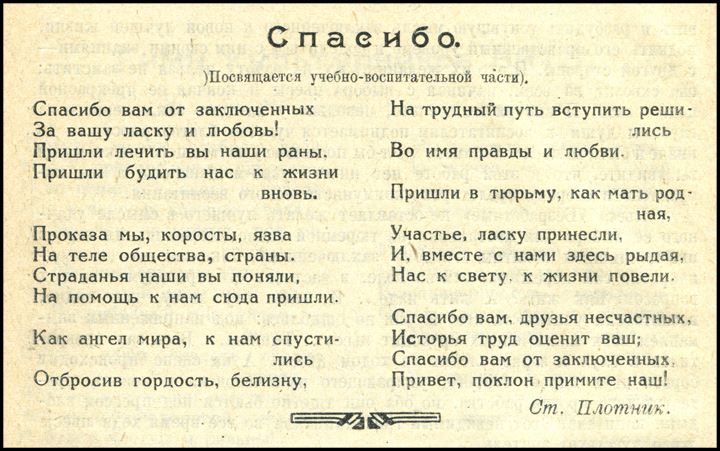

Решение одной из главных транспортных проблем Москвы – транзитной перегрузки центра – Майер предлагает не только обходными тангенциальными магистралями, но и проектируя линии метро не только по радиальной, но и по прямоугольной схеме.

Схема метро, представленная Майером, предполагала равномерное обслуживание метрополитеном всех районов города. Акцентировались радиальные оси, число их пересечений в центре было сведено к пяти, и в качестве первоочередной линии предполагался диаметр от промышленного юго-восточного района к жилому массиву на северо-западе.

Примечательно, что вместо кольцевой линии, чье создание предполагалось ещё до революции и воспроизводилось вновь в 1932 году в проектах АПУ и Метростроя, предлагалась незамкнутая линия по Бульварному кольцу и ломаная, П-образная незамкнутая линия, охватывающая всю восточную часть города и тянущаяся в обход центра от ЦПКиО на юго-западе до жилого района Марьиной рощи на севере. Отдельно Майером разрабатывается вопрос и о сети пассажирских и товарных станций.

Проект Майера предполагал центр Москвы как район особого характера, приблизительно в границах кольца Б. Здесь должны были располагаться здания центральных учреждений мирового, союзного и республиканского значения – Коминтерн, ЦК ВКП (б), ЦИК, наркоматы, правительство и т.п.

Кроме того, на территории предполагались культурные сооружения, гостиницы, учреждения по обслуживанию районов. При этом в границах кольца А размещались только такие учреждения, которые не вызывают ежедневного массового движения между этими учреждениями и другими районами города. На периферии центра предполагалось жилье для работников центральных учреждений.

К весне 1931 года план Курта Майера был принят МОКХ. Однако, его проект был сразу же положен под сукно – противником Майера стал Лазарь Каганович.

Противник Майера - Лазарь Каганович

В июле 1932 года на заседании МГК ВКП (б) Каганович отдельное внимание уделил проекту Майера: «Мы имеем далее проект немецкого архитектора Курта Майера. Этот проект исходит из существующего радиально-кольцевого строения Москвы. В схеме т. Майера Москва является комплексом районов-городов, расположенных радиально к центру города и обеспеченных всеми органами снабжения, гигиены, культуры. Между районами вклиниваются зеленые пространства, проникающие до самого центра города…

Нужно признать, что Курт Майер дал более или менее законченный проект будущей Москвы. Но приемлем ли этот проект? Я считаю, что это все же не является тем проектом, который наиболее отвечает нашим целям. Правда, из его предложений многое совершенно правильно. Многие элементы его плана можно будет, несомненно, использовать в частности в области транспорта и зеленых зон».

Генеральный план Москвы было поручено делать советским архитекторам и планировщикам, руководствовавшимся наставлениями партии (официально объявлялось, что «инициатор и вдохновитель генерального плана Москвы» это т. Сталин, а т. Каганович – его «ближайший соратник» и «главный архитектор города Москвы»).

После прихода нацистов к власти, коммунист Майер решил остаться в СССР, в 1936 году он получил советское гражданство. 26 ноября 1936 года Майер был арестован. Ему было предъявлено обвинение в связи с делом С.М. Кирова, он был осуждён, отправлен в ГУЛАГ и умер в Усть-Куте в 1944 году. Так мир лишился одного из величайших проектировщиков, а перед этим Москва лишилась плана, по которому она имела шанс превратиться в современный европейский город.

(Цитаты: «Архитектон», №41, 2013)

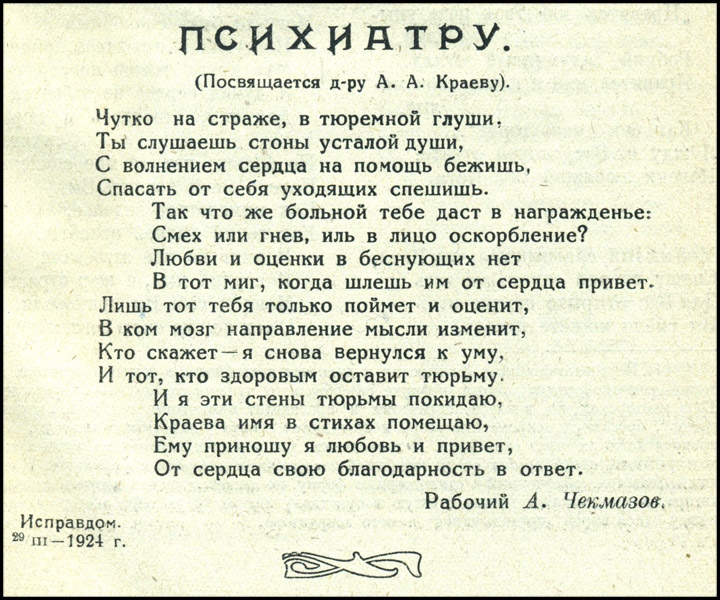

Московские тюрьмы начала 1920-х

Меньшевик Соломон Бройде в начале 1920-х провёл 16 месяцев в московских тюрьмах. Он описывает прекрасные условия содержания зеков: с хорошим питанием, отпусками, театром, внутренней свободой. В 1920-е доходило до того, что низы специально стремились попасть в тюрьму ради лучшей жизни.

В 1920-е годы в Москве действовали городской исправдом в Кривом переулке в Зарядье, Сретенский исправдом в 3-м Колобовском переулке. В Малом Трехсвятительском переулке, у Хитровской площади, существовал Мясницкий дом заключения. Женский исправдом был создан в Новоспасском монастыре. Над входом в этот исправдом были начертаны слова: «Преступление искупается трудом». Первый (показательный) женский исправдом в Москве находился в Малом Новинском переулке.

Экспериментально-пенитенциарное отделение Института по изучению преступности и преступника содержало своих подопечных на Солянке, в помещении Ивановского монастыря. Трудовой дом для несовершеннолетних нарушителей находился в Сиротском переулке, на Шаболовке. Существовали, конечно, Бутырская тюрьма, Лефортовский изолятор специального назначения.

Сокольнический исправдом обретался на улице Матросская Тишина. Таганский дом предварительного заключения находился на углу улицы Малые Каменщики и Новоспасского переулка. Эта тюрьма имела специальный корпус на 406 одиночных камер и представляла собой довольно мрачное пятиэтажное здание.

Краснопресненская

Существовали в Москве тогда Краснопресненская пересыльная тюрьма, а также некоторые другие учреждения, например, такое как «Криминологическая клиника». Здесь изучали преступников. Клиника находилась в Столовом переулке, в помещении бывшего полицейского арестного дома.

Тогда камеры в нем были одиночные, позднее в них находилось по четыре преступника. Днём они работали — клеили пакеты, а в свободное время шлялись по камерам, которые не запирались.

Таганская и Лефортовская тюрьмы, Мясницкий дом заключения в двадцатые годы имели сельскохозяйственные отделения: «Лобаново», «Авдотье-Тихвинская колония» и пр.

Известный меньшевик С. О. Бройде описал быт московских мест заключения в книгах «В советской тюрьме», «В сумасшедшем доме», «Фабрика человеков» и др.

Бройде в 1920 году, как меньшевик, был арестован и шестнадцать месяцев провел в московских тюрьмах и Институте судебной психиатрии имени профессора В. П. Сербского.

В книге «В советской тюрьме» автор описывает, как попал в Бутырскую тюрьму «с корабля Чеки», то есть с Лубянки. Тюрьма произвела на него солидное впечатление. Прежде всего – четыре массивные башни: Полицейская, Пугачёвская (в ней когда-то содержался Емельян Пугачев), Часовая и Северная. Первые две являлись карантинными. В них арестанты высиживали первые две недели после ареста, чтобы не занести какую-нибудь заразу в тюрьму. Северная башня была тогда необитаемой, а в Часовой содержались анархисты.

Во дворе, посередине красного тюремного четырехугольника, стояла белая церковь. На первом этаже тюрьмы находилась кухня, а над ней так называемая «прачечная» – здесь содержалось до ста женщин. В тюрьме имелась больница. Ее называли «околоток». Инфекционных больных обслуживали анархисты. Камеры в «околотке» не закрывались ни днем, ни ночью.

Среди политических было немало коммунистов, не согласных с курсом, проводимым их партией. Камеры, в которых сидели коммунисты, находились в 13-м коридоре, и потому этот коридор называли «коммунистическим». Бывало, коммунисты пели все хором «Мы жертвою пали», «Интернационал» или «Смело, товарищи, в ногу», а в другой раз можно было увидеть, как полковник царского Генерального штаба делал в коммунистическом коридоре военные обзоры войны с Польшей.

В тюрьме находилось немало культурных, грамотных людей: учёных, артистов, литераторов. Тюрьма становилась университетом не только жизни. Неграмотные могли слушать лекции ученых, а учёные – выполнять физическую работу, приобретая какую-то рабочую специальность.

В Бутырской тюрьме находилось более ста поляков. Им отвели отдельный коридор. Они вывесили в нем свой герб, открыли театр, в котором ставили пьесы на польском языке. Короче говоря, создали свой обособленный мир со своим языком, обычаями и порядками. Других обитателей тюрьмы это возмутило, они устроили скандал, стали поляков бить. В результате польской тюремной республике пришел конец.

Рядом с «коммунистическим» тринадцатым был четырнадцатый коридор. В нем сидело немало евреев. При наступлении какого-нибудь религиозного праздника одна из камер превращалась в синагогу.

«Надо было видеть, – писал Бройде, – тот азарт, то надрывное рыдание, которое возносилось в молитвах евреями. «Ссудный день» в тюрьме для верующих евреев превращался в обращение к Богу о пощаде. В этот «скорбный» по ритуалу день Богом решались судьбы людей, то есть от него исходили в Чеку приказы об ордерах на свободу.

Это могло показаться смешным, но как часто слышал я именно такую примитивно построенную молитву. В «еврейской» камере десяток-другой молящихся составлялся из малокультурных ортодоксальных евреев. Над ними зло, открыто издевались евреи-интеллигенты. За это их бесцеремонно на время молитвы выталкивали из тюремной синагоги.

Православным священникам из заключенных давали возможность устраивать служение в тюрьме, в коридорах. Служили они и всенощные».

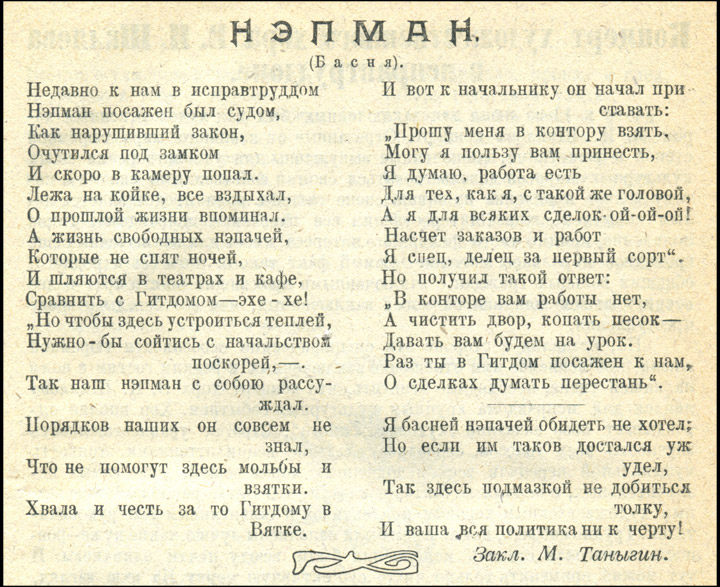

В тюрьме существовал театр. Бройде стал его главным режиссером. Поставил «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. В спектакле принимали участие и мужчины, и женщины. Арестанты были благодарными зрителями. Люди тянулись к искусству.

В книге «Фабрика человеков» (так именуется тюрьма), написанной не Бройде, а, Игорем Силенкиным, автор отбывал наказание в Таганской тюрьме и руководил там самодеятельным театром. Спектакли ставились в тюремном клубе, под который была отдана церковь, расположенная рядом с тюрьмой в Малых Каменщиках.

Зрительный зал был рассчитан на триста человек. Помимо двадцати мужчин в нём играли женщины — соучастницы бандитов, хозяйки квартир («хаз»), проститутки. В тюремном клубе шли спектакли и концерты, поставленные не только силами самодеятельности, но также профессионалами московских театров: Малой оперы («Кармен»), Еврейского, Украинского. Выступали в нем Шаляпин, Москвин и другие прославленные артисты.

Демократические порядки в советских тюрьмах

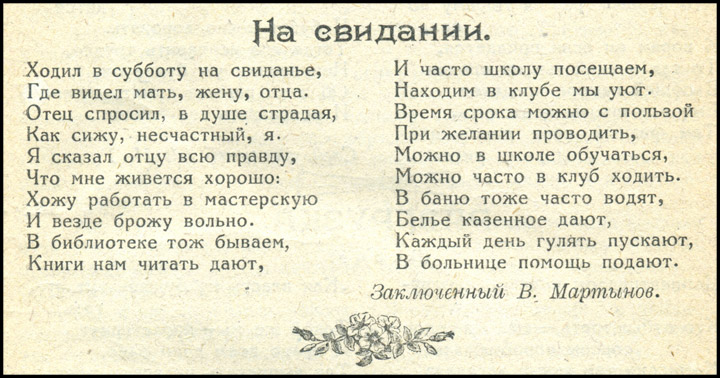

Демократические порядки в советских тюрьмах двадцатых годов были гордостью работников исправительной системы. В разговорах с журналистами они непременно отмечали, что в них не бреют голов, нет колпаков и серых халатов с бубновыми тузами, нет карцеров и лишения горячей пищи, что в них предоставляют отпуск заключенным, вставшим на путь исправления, и т.д.

Соломон Оскарович Бройде описывает концерты «на карантине» в Бутырке, которые давали вновь поступившие заключённые, имеющие вокальные способности. Особенно шумным успехом пользовались профессиональные певцы, которых превратности судьбы заносили в тюремные стены.

Певцы становились на подоконник карантинной башни, просовывали голову сквозь решетку и пели. Окна камер, выходящих во двор, облепляли заключенные. Они тихо слушали и громко аплодировали, чем радовали артистов, не все из которых были избалованы таким успехом, какой им дарила тюрьма.

Помимо самодеятельного драматического театра, пения среди заключенных, прежде всего, конечно, уголовных, процветала чечетка. Каждый уважающий себя налётчик умел её отбивать. Наряду с татуировкой она была непременным его атрибутом.

В тюремных камерах можно было слышать, как блатные разучивают перенятые ими друг у друга новые коленца модного танца.

Если любовь к чечётке была присуща по большей части преступникам активного действия: налётчикам, хулиганам, то преступникам, использующим в своей деятельности интеллект – мошенникам, аферистам – были ближе куплеты, рассказы, байки.

Активной творческой жизни в тюрьмах способствовало то, что по распоряжению В. И. Ленина от 30 июня 1920 года проведение культурно-массовой работы в тюрьмах было поручено Наркомату просвещения, а нравы в этом наркомате были мягче, чем нравы в Наркомате внутренних дел. Правда, и в последнем еще не сформировалось той суровости, о которой мы привыкли слышать уже в 1930-е годы.

В 1926 году начальник Главного управления мест заключения Москвы Ширвиндт информировал московское руководство о том, что 40% заключённых осуждено на срок до 1 года лишения свободы. В частности, при проверке в Сретенском домзаке оказалось значительное число лиц, осужденных на срок от 2-3 недель до 3-4 месяцев.

Судьям в начале 1920-х годов была дана установка: в максимальной степени развить практику замены кратких сроков лишения свободы иными мерами социальной защиты, главным образом принудительными работами без содержания под стражей. Среди наказаний, не связанных с лишением свободы, практиковались и такие как общественное порицание, понижение по службе и даже перевод из одного города в другой.

В принудительных работах оказались свои сложности. В 1920-е была большая безработица, люди, ничем не опороченные, месяцами ждали работу, состоя на учете на бирже труда, а осуждённые к принудработам устраивались без всяких проблем и только проценты с заработка выплачивали. Это ли не стимул для совершения незначительных преступлений?

Осуждение преступников, таким образом, ставило их в привилегированное положение перед безработными, не совершившими ничего противоправного. Допускалась и замена осуждённого к исправительным работам другим лицом, например родственником или просто нанятым.

Закон от 17 июня 1928 года был призван положить конец всем этим безобразиям. Согласно ему, лицам, отбывающим исправительные работы, платили только 10 рублей в месяц. Желающих устроиться на работу с помощью приговора стало меньше.

Характерно, что в предисловии к первой книге Соломона Бройде «В советской тюрьме», вышедшей в 1922 году, Н. Мещеряков, судебный работник, писал о том, что тюрьма обречена на близкую гибель. В предисловии же к книге «Фабрика человеков», вышедшей в 1934 году, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульрих писал: «Книга Бройде даёт достаточно яркую картину того, что делается в стенах Таганского дома заключения, Лефортове и других местах: заключённые, охваченные энтузиазмом ударничества и соцсоревнования, досрочно выполняют свой Таганский промфинплан».

По этим двум предисловиям видно, как за 12 лет поменялась установка власти: от тюрьмы как места исправления до тюрьмы – производственного предприятия. Если до середины 1930-х в местах заключения практиковались почти ежегодные амнистии, разгрузки (освобождение из-за превышения норматива по заключённым в камере), досрочное освобождение за примерное поведение, то затем власти, наоборот, были заинтересованы в пополнении тюремного контингента.

(Цитаты: Георгий Андреевский, «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы», изд-во «Молодая гвардия», 2008)

Немецкий архитектор Май и жилищная программа СССР в 1930-е

Известный немецкий проектировщик Эрнст Май приехал в СССР в 1930 году, чтобы строить новаторские города. По его плану себестоимость 1 кв. м в них была около 1000 руб. Нищий СССР смог выделить только 100 руб. за метр. В итоге немцы, исходя из такой суммы, решили возводить в советских городах при заводах бараки.

Эрнст Май приехал со своей группой немецких проектировщиков в СССР для того, чтобы проектировать и строить новые промышленные города. В Европе в это время проблема массового жилья для рабочих была центральной проблемой архитекторов. В Германии – особенно. Она решалась самыми разными способами, в том, числе и теми, которые прославили Мая, построившего во Франкфурте множество новых жилых посёлков.

Но и в Германии, и в других европейских странах, новое рабочее жильё было индивидуальным. Прорабатывались разные варианты минимальных экономичных квартир на одну семью и способы соединения их в комплексы.

В Советском Союзе само понятие «рабочая квартира на одну семью» было выведено из употребления еще в 1929 году, до приезда Мая. Капитальные каменные дома для рабочих, которые в 1930-31 годах проектировал Май в Магнитогорске, изначально, согласно программе, должны были быть коммунальными. Официально, рабочих с семьями должны были селить в эти дома по норме в 6 кв. м, которая заведомо исключала посемейное расселение. Даже санитарная норма в 8-9 кв. м, ещё недавно иногда упоминавшаяся в прессе и официальных документах, не давала возможности селить одну семью в квартиру.

(Эрнст Май в Сибири)

В Магнитогорске же при Мае расселение в деревянные бараки шло по норме 3,5 кв.м на человека (при средней обеспеченности меньше 2 кв.м), и никаких шансов, что заселение каменных домов будет происходить иначе, не было.

Плачевная экономическая ситуация в СССР не оставляла никаких надежд на решение жилищной проблемы – масштабы государственного финансирования строительства жилья были ничтожны, а требования к качеству жилья снижены до самого нижнего предела. Дома Мая в Магнитогорске будут сдаваться и заселяться без водопровода, канализации, кухонь, а в некоторых случаях даже без внутренних перегородок.

Правительство СССР непрерывно требовало удешевления жилого строительства. В частности, 4 марта 1931 года вышло постановление СНК РСФСР о лимите средней стоимости жилой площади. Для России стоимость кв. метра ограничивалась 102 рублями. Если учесть, что расчётная стоимость каменных домов Мая должна была составить 198 рублей за кв. м, то вдвое меньшая стоимость означала резкое плановое ухудшение качества жилья по стране в целом.

Поскольку в это время строилось ещё и некоторое, хотя и минимальное количество благоустроенного жилья для привилегированных слоёв общества (в Магнитогорске в 1930-31 годы – 10% от общей построенной жилой площади), то реальная средняя стоимость массового жилья оказывалась намного меньше, на уровне 90-92 рублей за кв. м. В Магнитогорске же фактическая стоимость бараков, в которые расселяли рабочих, составляла тогда 40-50 рублей за кв. м. Только часть из них была комнатными, остальные – общими. Благоустройства (водопровода, канализации, кухонь) – никакого.

(Группа немецких проектировщиков во главе с Маем на работе в СССР)

Май надеялся убедить Сталина, что жилое строительство в новых промышленных городах должно быть более цивилизованным, и, следовательно, на него надо выделять больше денег. Он даже написал об этом письмо вождю СССР (которое осталось без ответа).

Однако план строительства тяжёлой и военной промышленности, известный под названием «индустриализация СССР», предполагал снижение уровни жизни населения до физически возможного минимума и использование полученных таким образом ресурсов в промышленном производстве, что особенно ярко проявлялось в новых, построенных на пустом месте городах – таких как Магнитогорск.

Главная задача Мая по приезде в СССР состояла в проектировании схем генпланов новых промышленных городов. Май со своей немецкой группой принимал участие в разработке генеральных планов двух десятков соцгородов. Это больше половины из тех 37 новых поселений с численностью жителей почти в 4,5-5 млн. человек, возведение которых было намечено планом индустриализации за первые пять лет. Центральное место среди них для Мая занимал Магнитогорск.

Май начал проектировать город на левом берегу реки Урал согласно первоначальному заданию, но потом последовало решение о переносе его на правый берег, потом опять на левый. Эта неразбериха тормозила и дезорганизовывала работу проектировщиков.

В первом номере основанного Маем франкфуртского журнала «Дас нойе Франкфурт» за 1931 год была помещена короткая заметка «Эрнст Май в России». Из неё можно понять, как в идеале выглядели в плане новые советские города:

«В конце 1930 года была закончена первая большая работа Мая и его сотрудников для города Магнитогорска на Урале. Речь идет о рабочем городе на 200 тысяч жителей, строительство которого начнется в 1931 году. Предполагаемый срок строительства – шесть лет. Мы опубликуем проект в одном из следующих номеров. Сегодня только некоторые предварительные данные.

Город Магнитогорск находится в двух километрах от промышленного комплекса, где работают его жители. В центре города располагаются театр, общественные и торговые здания. Город поделён на кварталы, 10 тысяч жителей каждый, отделённые друг от друга зелёной полосой. Тип жилища ориентирован на семью, что означает, что каждая семья получит собственную квартиру с общей комнатой, двумя спальнями, ванной, маленькой кухней и уборной.

Широко применяется галерейный тип дома, поскольку он даёт наилучшие предпосылки к будущему переходу к общественным кухням. Жилые здания имеют максимум три этажа. В каждом квартале предусмотрен рынок, который может быть использован для других целей, когда исчезнет частная торговля. Проект был представлен в Москве в конце декабря».

Проект города Эрнста Мая (Магнитогорск) на 200 тысяч жителей действительно был сделан к декабрю 1930 года, но о его реализация упёрлась в нищету СССР.

Стоимость города на 200 тысяч жителей, подсчитанная техническим отделом Цекомбанка (где работала группа Мая) составила 471,6 млн. рублей (жилищное строительство плюс коммунальное). Всего же на всё жилищное и коммунальное строительство РСФСР на 1931 год было выделено 1,1 мрд. рублей.

Таким образом, стоимость строительства Магнитогорска на 200 тыс. жителей составляла около 43% всех средств, выделенных на жилищное строительство в РСФСР в 1931 году. При этом население Магнитогорска составляло примерно одну шестидесятую часть прироста городского населения СССР за годы первой пятилетки (13,8 млн. человек).

На совещании в Цекомбанке 4-5 декабря 1930 года было решено построить в 1931 году город с населением 30 тыс. человек и стоимостью около 90 млн. рублей. Но поскольку рассчитывать можно было только на 35-40 млн. рублей, было принято решение обеспечить постоянным жильем только 15 тысяч человек, остальные 15 тысяч должен был разместить Магнитострой во временных помещениях существующих посёлков.

Это означало, что уже в декабре 1930 года Май знал, что ему предстоит спроектировать каменных домов только на 15 тысяч человек. В то же время численность населения Магнитогорска достигла к концу 1931 года 200 тысяч человек, размещавшихся в бараках, землянках, палатках и вагонах.

Параллельно Маю проектированием новых советских городов занимался Николай Милютин. В своей работе «Соцгород» он приводит такие данные: на устройство одного жителя такого «соцгорода» следует затратить 1100 рублей (36,5 млн. рублей на 33 тыс. жителей). Это в 10 раз больше, чем планировал Эрнст Май. Разумеется, план Милютина уже на подходе к рассмотрению в ведомствах был «зарезан».

Май ранее тоже говорил, что при соотношении немецкой марки к рублю примерно 1:1, в современном городе себестоимость 1 кв. м не может быть ниже 1000-1400 марок (т.е. 1000-1400 рублей). Это как раз цифры, приводимые Милютиным. Последняя цифра соответствует данным, которыми првоначально пользовалась группа Мая, рассчитывая стоимость жилья Магнитогорске – 1350 руб. на человека, но только на жильё. Вместе со стоимостью коммунального строительства – 2350 руб. на человека.

Реальность же была такова. Во время первой пятилетки городское население СССР по официальным данным увеличилось на 14 млн. человек. На жилищное строительство было, по официальным данным, потрачено 4 млрд. рублей – почти в четыре раза меньше, чем следовало бы согласно расчетам Милютина (15,4 млрд. рублей) и почти в пять раз меньше расчетов Мая (18,9 млрд. руб.). Построено же за это время было 27 млн. кв. метров жилья, то есть меньше 2 кв.м на каждого нового городского жителя. Только крайне малая часть этого жилья была квартирной и благоустроенной, основная масса представляла собой коммунальные бараки.

Как уже говорилось выше, в реальности же себестоимость 1 кв. м в первую пятилетку составила около 100 руб. за кв.м – в 10 раз ниже, чем первоначально планировали и Милютин, и Май.

В этих условиях группа Эрнста Мая приняла единственно возможное решение – слить новых советских граждан в бараки. Они более чем на полвека стали зримым образом провала градостроительной политики СССР. В итоге в таких «городах» не удалось создать горожанина, а только посад – людей, ушедших из деревни, но не приобщившихся к городской культуре.

Через год, в августе 1932 года сотрудник Мая архитектор Вальтер Швагеншайдт писал коллеге в Германию: «В последние месяцы я за закрытыми дверями разработал предложение для нового типа социалистического города. Исходя из реальной жизни в развивающихся районах, я говорю – Советский Союз ещё долго сможет строить только примитивные бараки.

Имеющиеся материалы и силы они вынуждены использовать для строительства промышленности. Одноэтажные застройка из местных материалов – это правильный путь. А потом я предлагаю барачный город по мере поступления денег, материала и рабочей силы перестраивать».

В итоге Швагеншайдт разрабатывал проект «барака с растущим благоустройством». На первой стадии это одно помещение с нарами на 222 человека. На третьей – «законченный культурный барак» с уборными, умывальниками и спальнями с кроватями на 100 человек.

Так закончилась мечта немецкой группы проектировщиков под руководством Эрнста Мая. Они приехали в СССР в надежде строить здесь современные новаторские города. В итоге же всё закончилось строительством бараков.

В 1933 году Эрнст Май разорвал контракт и покинул СССР. Но в Германию он не вернулся. Наполовину еврей, Май понимал, что с приходом к власти национал-социалистов его пребывание там крайне опасно. Вместе с семьей архитектор эмигрировал в Африку, где прожил два десятилетия. Второе дыхание открылось у Мая в 1954-м, когда он вернулся в Западную Германию и стал отстраивать разрушенную страну. Он умер в 1970-м в Гамбурге.

В общей сложности на Урале жили и работали 17 архитекторов Баухауза. Так, Ханнес Мейер в 1932 году разработал проект города-спутника Перми – Закамска – на 40-50 тысяч жителей. Он был главным архитектором Института проектирования городов, но впал в немилость и уехал из СССР 20 июня 1936 года.

Мейер много проектировал и строил в Мексике. Его секретарь Маргарете Менгель осталась в СССР и была расстреляна на полигоне в Бутово. Сын Ханнеса и Маргарете, Йоханнес Менгель, кочевал по детским домам, где был переименован в Ивана Ивановича, с 15 лет работал на угольных шахтах Копейска, что под Челябинском.

В июле 1937 года, бросив личные вещи и документы, СССР покинул Ганс Шмидт, в 1936 году отстраненный от градостроительных проектов и занимавшийся разработкой проектов стандартного оборудования для кухонь.

В итоге 14 из 39 приехавших в 1930 году в Москву выходцев из Баухауза остались в СССР, 12 из оставшихся были репрессированы.

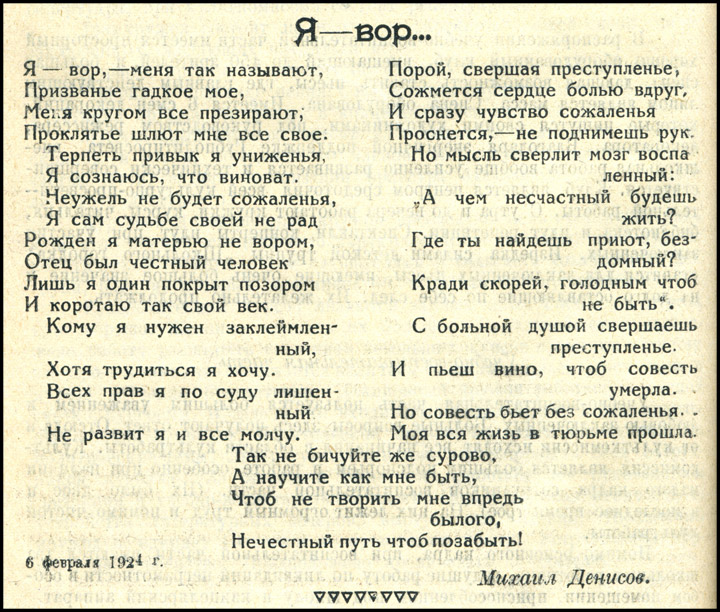

Как немецкие профессора цивилизовали города России в начале XIX века

Приглашение немецких профессоров преподавать в российские университеты в начале XIX принесло не только повышение уровня науки в стране, но и начало построения гражданского общества.

Немцы разрушали сословные перегородки, основали газеты и бульвары для прогулок, принялись впервые в России лечить людей из низов.

Два века в интеллигентской среде не умолкает вопрос «Как нам обустроить Россию?» Очевидно, что наиболее удачный пример европеизации в стране – это приглашение заниматься этим процессом самих европейцев. К примеру, в конце XVIII – начале XIX века немецкие профессора внесли огромный вклад в становление университетов, и, главное – в появление гражданского общества и интеллигенции в крупных городах страны. Историк С.Посохов в работе «Университетский город в Российской империи второй половины XVIII – первой половины XIX веков» («Диалог со временем», №36, 2011) кратко показывает, как проходил этот процесс.

«В своей монографии А.Андреев всесторонне проанализировал количественные данные о немецких профессорах по Московскому, Харьковскому и Казанскому университетах – 41 человек (и далее мы тоже будем анализировать материалы по этим трем университетам).

Некоторые ученые считают, что маргинальность являет собой одну из характеристик именно городского социума, а проблема Чужака должна находится в центре исследований городской жизни. К тому же, следует учесть, что собственно российские профессора в исследуемый период часто были выходцами из неблагородных сословий: духовенства, провинциалов-разночинцев, купечества и пр. Уже в силу этого, а также из-за их манер и привычек дворянское общество не принимало их в свою среду.

Соответственно и круг их общения не выходил за пределы университетов, все они образовывали дружескую компанию, возникшую ещё в молодости и резко отделенную от остального общества. Такой вариант культурной замкнутости в литературе обозначается термином «геттоизация». Немецкие же учёные стали активными участниками диалога субкультур в российском городе.

Постепенно немецкие профессора «входят в моду», а богатые дворянские семьи спешат пригласить их в качестве учителей. Многие из них были вхожи в салоны московских литераторов, аристократы приглашали их как специалистов для описания своих библиотек.

Некоторые из немецких профессоров довольно быстро освоили русский язык (как например, проф. Фукс). Благодаря медицинской практике, его знали в каждой семье. При этом, сам профессор проявлял большой интерес к местной жизни. Нечто подобное известно и о харьковском профессоре Пильгере, который, по воспоминаниям Роммеля, «вызывал зависть всех учеников Эскулапа своим удачным, хотя и чрезмерным, лечением. Он постоянно общался с сельскими помещиками, которые давали ему продукты, и другими пациентами с околиц»

Университет не только соединял различную «публику», он и разрушал сословные барьеры. Университет объединил пространственно людей, стоявших на разных социальных ступенях, университет выступил как начало, объединяющее сословия, но особенно важно то, что в университете разные сословия встретились как равные. Причём речь идет не только об учебном процессе, но и о торжественных актах, публичных лекциях. Так, исследователи отмечают, что университетские лекции «для всех сословий» в Казани в 1840-е уже перестали быть сенсацией. При этом университетские акты были довольно массовые: собиралось до 300, а то и 500 человек.

Участие в университетских мероприятиях для простого городского жителя создавало иллюзию присутствия в высшем обществе, поднимало человека в своих глазах и в глазах равных и нижестоящих. Это были формы и факторы консолидации городского общества на новых культурных основаниях. Конечно, чтобы это случилось, нужно было сломать сословные (и не только) предубеждения. Многие немецкие профессора осознанно или неосознанно включились в этот процесс. Упомянутый проф. Фукс лечил татар и был ими любим, он же проявлял интерес к раскольникам и был «единственный ходатай за них».

Впрочем, немецкие профессора в той или иной форме не только демонстрировали, но и декларировали свое понимание цивилизационных (европейских) ценностей. Проф. И. Шад в одной из своих речей на торжественном университетском акте, при многочисленной публике говорил следующее: «Европа есть та часть света, которая кажется Высочайшим Провидением для того предназначена, чтобы подобно солнцу разливала благодетельный свет на все прочие народы и части света, управляла ими и дружески руководствовала бы их к возвышению из невежества к просвещению, из рабства к гражданству, из грубости к образованию, словом из жребия бессловесных животных к умственному и нравственному достоинству».

К слову о достоинстве. В действительности, в ходе таких контактов происходило не столько утверждение, сколько столкновение представлений о «достоинстве». Например, разрушающими устоявшие представления о «государственном человеке», представителях элиты, стали торговые операции «учёных иностранцев». В Харьковском университете таковыми обычно называют Стойковича и Нельдехена.

Но истории об «оборотистых немцах свидетельствуют не столько о моральных качествах и целях приезда в Россию иностранных профессоров, сколько о варианте «диалога культур». Такой вариант поведения был непонятен не только власть предержащим и обывателям, но и их коллегам – носителям местных культурных традиций. Напомним, что в университетском уставе профессора назывались «высшим сословием».

В российском обществе представитель «высшего сословия» не мог заниматься «низменной» деятельностью, иначе он нарушал кодекс чести. Возможно, именно этот и подобные конфликты со временем сформируют устойчивое представление о профессоре, как о человеке, находящемся на государственной службе, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако, в данном случае, важно заметить, что немецкие профессора привносили в местное общество новые представления о социальной мобильности, они уже своими действиями размывали старые сословные предубеждения. Известно, что немецкие профессора не считали зазорным тесное общение с купцами.

И последние также потянулись к иностранным профессорам и к «учености» вообще. Р.Цебриков записал об одном из купцов, с которым он встретился: «[по словам моего брата, этот купец] может рассуждать о разных материях, кроме торговых, любит заниматься чтением полезных книг; у него довольно изрядная библиотека; он дружен с нашими университетскими учёными и часто с ними имеет беседы».

Мир профессоров был в значительной мере отделен от мира мелкой буржуазии (ремесленников и торговцев). Но такое сближение началось при немецких профессорах, и оно имело влияние на формирование новой городской культуры.

Свою роль в ходе этого диалога (с точки зрения развития городской культуры) играло даже эпатажное поведение иностранных профессоров (хождение на ходулях по грязным улицам проф. Паки де Совиньи), не говоря уже о проявлениях «вольнодумства», которое чаще проявлялось в виде насмешек. Разве не с такого рода поведением связано расширение пространства свободы? Давая прецедент вольнодумства, немецкие профессора неосознанно давали толчок росту новых элементов в городской культуре России.

В одной из обобщающих работ по истории русской культуры отмечается, что город становился важнейшим средством модернизации, европеизации общества, формирования и оживления общественного мнения, что «именно город обеспечил возможность духовной жизни интеллигенции через салон, университет, кружок, издание толстых журналов, то есть через структуры, которые стимулировали развитие оппозиционных взглядов.

Новое культурное влияние очевиднее проявлялось именно на бытовом уровне и запечатлевалось в воспоминаниях. Иногда это был своего рода культурный шок (как с той, так и с другой стороны). Для примера приведем высказывание из воспоминаний Л. Ничпаевского о деятельности одного из немецких профессоров: «В 1828 году Брандгейс занялся устройством клиник в отдельном обширном казенном корпусе… надо сказать, он устроил их отлично… явились железные кровати, отличные матрацы, лакированная мебель, немецкое платье, чепчики для женщин. Впоследствии больные, деревенские мужики и бабы, переодетые в больничные немецкие костюмы, окруженные богатою обстановкою, фарфоровою и хрустальною посудою, недоумевали, что хотели с ними делать. Женская прислуга в клинике, состоявшая преимущественно из немок, плохо объяснявшихся по-русски, но смело обращавшихся с мужчинами, ещё более приводила больных в замешательство».

Не меньшее значение в качестве контактной зоны имела и сфера досуга. В использовании досуга для повышения социального авторитета средние классы города проигрывали аристократии. Они имели слабо развитую досуговую традицию. Изначально их культура была ориентирована на труд и усердие, а не на отдых. Немецкие профессора принесли с собой в городскую среду любовь к музыке, театру, гуляньям по бульвару и т.д. Вообще, феномен концерта утвердился в культурной жизни города благодаря университету. Заметим, что в большинстве неуниверситетских городов России в досуге всех слоев населения народная музыка превалировала всю первую треть ХІХ века.

У университетских людей установились тесные связи с людьми искусства. Пример оказался «заразительным». Немецкие профессора не только задавали тон, но и показывали пример. Так, Роммель отмечая, что в Харькове был убогий театр, добавлял, что «мы сами меблировали ложу». Первый бульвар (или «променада», как он тогда назывался) появился в Харькове возле университета. Профессорами он воспринимался как необходимость для университета. В частности, о такой «университетской аллее» в Геттингене упоминает Роммель. Новые досуговые практики не только развивали индивидуальное начало, но и формировали устойчивое представление о «городском» образе жизни.

Постепенно появляются и распространяются новые формы коммуникации: общение в салонах, на университетских актах, благодаря созданию пансионов и т.д., со временем утверждается опосредованное общение – через газеты и журналы, и университет способствовал развитию таких новых каналов диалога».